О прогнозируемом о будущем и потенциале развития Арктики, а также вызовам, бросаемым Заполярьем сегодня всем великим державам, рассказывает обозреватель ЛуганскИнформЦентра, писатель Глеб Бобров.

КЛЮЧЕВОЙ РЕГИОН

Арктика, некогда считавшаяся ледяной пустыней на краю света, сегодня превращается в эпицентр глобального соперничества. Таяние льдов, открывающее доступ к ресурсам и новым морским путям, перекраивает карту стратегических интересов сверхдержав. Соединенные Штаты, долгое время игравшие второстепенную роль в Заполярье, теперь наращивают присутствие, стремясь не отстать от России и Китая. Эта трансформация — не просто вопрос престижа. Речь идет о контроле над регионом, который может определить экономическое и военное доминирование в XXI веке.

ГРЕНЛАНДИЯ И КАНАДА: «МЯГКАЯ АННЕКСИЯ» ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?

В 2019 году заявление Дональда Трампа о желании «купить Гренландию» было воспринято как эксцентричная выходка. Став президентом во второй раз, Трамп уже не просто заявил о готовности побороться за Гренландию и Канаду, но, по сути, выкатил Дании и Канаде ультиматум. Дальнейшие шаги показали, что все вполне серьезно. Здесь трезвый расчет: остров, формально принадлежащий Дании, обладает огромными запасами редкоземельных металлов, урана и углеводородов. Кроме того, здесь расположена авиабаза Туле — ключевой элемент американской системы противоракетной обороны. Гренландия становится сухопутным «арктическим авианосцем», способным контролировать воздушное и морское пространство в условиях растущей активности России в регионе, включая развертывание гиперзвуковых ракет «Циркон».

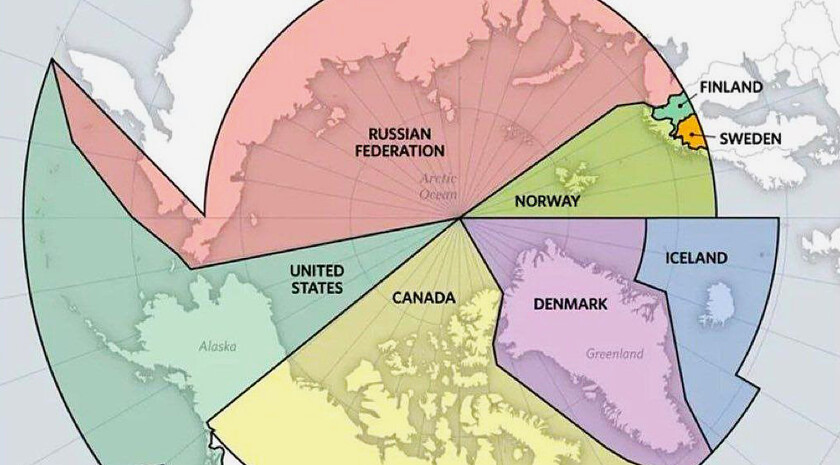

Канада, как ближайший союзник США, тоже в фокусе Вашингтона. Споры о статусе Северо-Западного прохода — кратчайшего пути из Атлантики в Тихий океан — длятся десятилетиями. Канада считает его своими внутренними водами, США настаивают на международном статусе. Разрешение этого конфликта в пользу Вашингтона открыло бы доступ к маршруту, который, по прогнозам, к 2030 году станет круглогодично судоходным. Однако попытки США «перетянуть» Канаду на свою сторону сталкиваются с защитой Оттавой суверенитета, особенно на фоне совместных проектов с Китаем в Арктике. Однако если взглянуть на представленную схему, то становится очевидным, что, получив заполярные зоны Гренландии и Канады, США в одночасье станут самой крупной полярной державой. То, как американцы умеют решать свои внутренние вопросы путем смены власти в других странах, мы все знаем не понаслышке.

АРКТИЧЕСКАЯ ГЕГЕМОНИЯ: ЧТО ПОЛУЧАТ ШТАТЫ?

Усиление позиций в Арктике сулит США многогранные преимущества. Во-первых, ресурсную независимость. Регион содержит до 30% мировых запасов природного газа и 13% нефти, а редкоземельные металлы Гренландии критически важны для микроэлектроники и «зеленых» технологий. Сегодня США зависят от импорта этих ресурсов из Китая, что делает их уязвимыми в условиях торговых войн. Контроль над месторождениями Заполярья позволит создать альтернативные цепочки поставок.

Во-вторых, военное превосходство. Арктика — идеальный плацдарм для размещения систем слежения, подводных лодок и ракетных комплексов. Уже сейчас США модернизируют базы на Аляске, а сотрудничество с Норвегией дает доступ к портам в Баренцевом море. В перспективе это позволяет окружить Россию «полярным поясом» с севера, компенсируя ее преимущество в количестве ледоколов и инфраструктуре Севморпути.

В-третьих, экономическое влияние. Контроль над судоходными маршрутами — это не только доходы от транзита, но и рычаг давления на конкурентов. Если США удастся переориентировать часть грузопотока с Суэцкого канала на Северо-Западный проход, это ослабит позиции Китая, вложившего миллиарды в проект «Один пояс — один путь».

ДОБЫЧА РЕСУРСОВ: МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ЭКОЛОГИЕЙ

Освоение Арктики — задача, сопряженная с уникальными рисками. Добыча нефти и газа в условиях вечной мерзлоты требует прорывных технологий. Например, компании Shell пришлось свернуть проекты у берегов Аляски после серии аварий, а российская «Роснефть» вынуждена разрабатывать спецтехнику для работы при температуре ниже -50°C. США делают ставку на роботизированные платформы и подводные дроны, но даже эти решения не гарантируют безопасности.

Экологический фактор становится политическим оружием. Коренные народы Севера, такие как инуиты Гренландии, или гренландские эскимосы, выступают против масштабной добычи, опасаясь разрушения традиционного уклада. Европейские союзники США также критикуют проекты в Арктике, называя их противоречащими климатическим целям. Вашингтону придется лавировать между экономическими интересами и репутационными издержками.

РОССИЯ И США: ВРАГИ ИЛИ ПАРТНЕРЫ НА СЕВМОРПУТИ?

Северный морской путь (СМП) — главная транспортная артерия российской Арктики — остается зоной противоречий. С одной стороны, США заинтересованы в его использовании: к 2030 году грузопоток здесь может превысить 100 млн тонн, и он вдвое дешевле маршрута через Суэцкий канал. С другой, Вашингтон опасается укрепления позиций Москвы, которая уже предлагает Китаю и Индии совместные проекты на СМП. Санкции против России осложняют любое сотрудничество, но полностью игнорировать потенциал маршрута Штаты не могут.

Есть области, где взаимодействие неизбежно. Например, спасение судов в экстремальных условиях требует координации береговых служб. Научные исследования климата также носят наднациональный характер — данные с российских и американских станций дополняют друг друга. Однако нынешняя политическая конфронтация сводит эти возможности к минимуму. Даже в Арктическом совете, созданном для диалога, решения блокируются взаимными обвинениями.

АРКТИКА КАК ЗЕРКАЛО МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА

Интерес США к Арктике — это не краткосрочная авантюра, а часть долгосрочной стратегии. Регион становится тестом на способность Вашингтона адаптироваться к новым реалиям: климатическим изменениям, росту влияния Китая и технологической гонке. Прямая аннексия территорий здесь практически невозможна, но борьба за ресурсы и логистические узлы уже идет полным ходом.

Успех США зависит от того, смогут ли они совместить свою экспансию с экологической и социальной ответственностью. Жесткое противостояние с Россией в Заполярье чревато эскалацией, однако полный отказ от диалога сделает Северный морской путь зоной влияния Москвы и Пекина. Арктика, как и весь мир, требует нового баланса — между конкуренцией и кооперацией, между прибылью и сохранением хрупкой природы. И этот баланс еще предстоит найти.