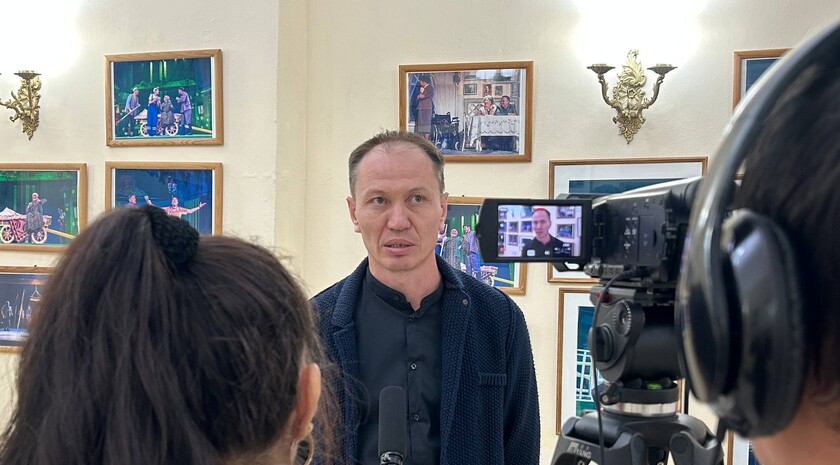

О недавней премьере спектакля по пьесе современного драматурга из Луганска Светланы Тишкиной, состоявшейся недавно на сцене Туймазинского государственного татарского драматического театра Республики Башкортостан, в интервью ЛуганскИнформЦентру рассказывает режиссер Редик Ганиев.

О ПРОЕКТЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДРАМАТУРГОМ

— Как вы познакомились с пьесой Светланы Тишкиной «Женщины» и что именно в этом тексте вас «зацепило»?

— Со Светланой мы познакомились в социальной сети «ВКонтакте». Она предложила мне несколько своих пьес, и одна из них — «Женщины» — запала мне в душу. У меня возникло страстное желание поставить спектакль по этому произведению. Я предлагал его нескольким театрам, в том числе и Туймазинскому государственному татарскому драматическому театру, с которым у меня уже была третья постановка и с которым мы постоянно в диалоге.

Театр честно сказал, что финансовых возможностей нет — нужно шить костюмы, делать декорации, решать музыкальные вопросы. Но буквально через несколько дней директор и главный режиссер одновременно сообщили об открытии конкурса на грант «Русских сезонов». Мы решили попробовать, хотя гарантий не было. Написали проект и… почти забыли о нем.

Я как раз отдыхал с семьей в Крыму, когда в Ялте получил новость — мы выиграли грант! Все настроения отдыха сразу сменились рабочим напряжением — спектакль нужно было ставить в короткие сроки.

— Текст написан драматургом из Луганска. Насколько важно давать слово авторам, которые прожили эти 11 лет конфликта?

— Для меня это был принципиально важный момент. Человек, который прожил и прочувствовал все это на себе, смог показать именно тех женщин, которые там живут. Да, у нас в Башкортостане тоже есть свои истории — мы тоже отправляем своих бойцов, у нас тоже есть интересные истории. Но мне захотелось рассказать именно о тех женщинах, которые на своих плечах перенесли эти тяжести войны, пережили все это и продолжают переживать.

— Как строилась ваша работа с Тишкиной?

— Мы постоянно были на связи, хотя серьезных корректировок я не просил делать. Были моменты сокращения пьесы — без этого в театре редко обходится, — но мы все согласовывали. Я говорил: «Вот этот момент сокращаю, тут дополняю», а где нужно дополнение — просил, чтобы она сама написала.

Основная наша совместная работа заключалась в том, чтобы как можно точнее «родить» персонажей. Мы много общались с ней и с актерами по видеосвязи, собирались вместе, разговаривали. Нам были нужны точные детали, даже бытовые мелочи — чтобы не обмануть зрителя и передать именно донбасский колорит, даже несмотря на то, что играем мы на татарском языке. Мы хотели показать именно донбасских женщин, просто существующих на татарском языке.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ И ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА

— Почему вы выбрали именно «женский» взгляд на войну?

— Как мужчина и как бывший военнослужащий, ведь я служил в Российской армии, понимаю: для солдата главное — это не красивые березы или горы, а родные люди. Любимая женщина, мать, дети, дом, где хранится история его предков и традиции, где хранится его прошлое и детство. Все это — тыл. Если тыл крепкий, правильный, то солдату легче будет в окопе.

Есть такая поговорка: «любовь греет». Вот именно эта любовь родного дома, любовь родных людей — она греет солдата и дает силу. Про это я и хотел сказать в своем спектакле. Конечно, нужно показывать и окопные истории, но они все равно не получатся без этих людей. Какая бы ни была история в окопе, за всем этим стоит тыл.

— Расскажите о вашей творческой команде. Как вам удалось собрать таких разных специалистов?

— Это была настоящая история в духе «когда все против тебя, но судьба на твоей стороне». Времени было катастрофически мало. Несколько художников мне отказали — кто-то из-за сроков, а некоторые прямо сказали, что не хотят работать над темой СВО, не хотят «лезть в горнило».

Мне посоветовали обратиться к Рустаму Баймухаметову. Я позвонил ему — он был на съемках кино, связь была только в определенное время, когда он поднимался на гору, чтобы поймать сигнал. Но я почувствовал, что он хочет работать, ему понравилась пьеса и тема.

Я приехал в театр буквально с одной только пьесой в руках — без эскизов, без представления о сценическом образе. Это было страшновато. Но потом Рустам вернулся со съемок, приехал в театр вместе с художником по свету Мариной Нурмухаметовой, и мы втроем уже начали работу.

Еще одна история — с художником по видеоинсталляции. Мне был очень нужен специалист, потому что по моей задумке задняя стена должна была быть живой, быть частью спектакля, даже персонажем — со своими текстами, настроением. Я был полностью погружен в работу с актерами, и тут помог директор театра — сказал: «Ты не переключайся, дальше работай, я сам буду искать». Через несколько часов он нашел художника Урала Махиянова — очень творческого человека. Тот прочитал пьесу, и у него сразу все закипело, забурлило.

В итоге получилось, что спектакль «Женщины» выпускали пятеро мужчин и одна женщина: композитор Исмагилов, художник Баймухаметов, хореограф, художник по видеоинсталляции Махиянов, я — и только художник по свету Марина была женщиной.

И что удивительно — в процессе не было никаких конфликтов. Хотя спектакль непозитивный, но работа шла на позитиве — все что-то предлагали, придумывали, вместе выращивали образы.

— Как вы работали, например, с композитором?

— С Радмиром Исмагиловым мы находили настроения через конкретные сцены. Я пытался уловить нужное настроение, находил в интернете референсы, музыкальные вещи, которые подходят по духу, и отправлял ему. Но он, прочитав пьесу, а он очень чувствительный человек, буквально через несколько дней прислал лейтмотив — несколько минут музыки. Мы остановились на нем и стали развивать, меняя настроение — где-то должно быть мажорное, где-то минорное, где-то вдохновляющее, передающее тему любви.

С хореографом было интересно — мы много обсуждали, он предлагал какие-то моменты, потом не соглашался со своими же советами. Были споры, но в позитивной ноте — бесконфликтные. Мы уже не первую работу делаем вместе, поэтому хорошо знаем друг друга.

— Используете ли вы в постановке татарский культурный контекст?

— Только язык — чистый татарский язык. Мы изначально не хотели превращать донбасских женщин в татарских. Мы хотели показать именно донбасских женщин, которые просто разговаривают на языке, доступном нашим зрителям. Чисто разговорный язык, без поговорок, без фольклорных элементов, без куплетных моментов — чтобы полностью передать дух донбасских женщин.

ТЕАТР И СОВРЕМЕННОСТЬ

— Почему именно в Башкортостане так активно ставятся спектакли на такую сложную современную драматургию?

— Не знаю точно, но, возможно, потому что издревле башкиры были воинственным народом. Это наш колорит — мы не земледельцы в основном, мы воины. И это, наверное, есть в крови где-то в глубине, поэтому мы так неравнодушны к тому, что происходит в мире и в нашей стране.

Никаких планов сверху не спускается — все делается очень добровольно, никто никого не заставляет. Сейчас во всех театрах есть спектакли про СВО, в некоторых — уже по несколько постановок. Но скорее всего, это идет от крови. То, что наши бойцы на передовой — это нас толкает к этому, духовно толкает.

— Выигранный федеральный грант — это давление или возможность?

— Это, в первую очередь, доверие, и, конечно, ответственность. Но давления не было от предоставляющих грант. Все делается как положено. Просто, когда делаешь обычные постановки, некоторые документальные моменты не учитываются, а здесь все нужно было оформлять, как следует.

Наоборот, была поддержка — подключали СМИ, помогали сделать выход спектакля событием. А об этом мечтает каждый директор театра и каждый режиссер.

— Какова, на ваш взгляд, роль театра в осмыслении таких событий, как СВО?

— Я считаю, театр должен быть и трибуной, и психотерапевтом одновременно. Это мое личное убеждение — театр должен отражать свое время, быть во времени, с временем и со временем, быть в контексте всех событий.

У каждого режиссера свое мнение. Есть театр, работающий только на зрителя как зрелищность. Но для меня театр — это трибуна, психотерапевт и мой фронт. У нас, работников искусства и культуры, свой фронт, своя война. Мы должны на своем участке держать оборону. Я много делаю концертов и стараюсь, чтобы они были патриотическими, с таким духом, чтобы «очистить мозги». В зале есть люди, у которых убеждения не до конца сформированы, а кто-то стоит перед выбором. Мы должны донести до них, чтобы они поняли: мы на стороне правды.

— Что бы вы хотели, чтобы зритель вынес из зала после просмотра «Женщин»?

— Каждый зритель, наверное, вынесет свое. Но я хотел бы, чтобы они увидели правду. Во-первых, сценическую правду, во-вторых — ту правду, которую не показывают по телеэкранам, в исполнении живых людей. Чтобы они поняли, что происходило и происходит с простыми людьми, простыми женщинами в Донбассе.

Место действия в спектакле не меняется — все происходит в доме. Как обычно в жизни — самые важные моменты решаются за столом. Я думаю, это должно оставить какое-то особое ощущение.

Судя по отзывам после премьеры, это удалось. Мне потом звонили заплаканные зрители, говорили, что не могут прийти в себя. Одна писательница, которая много раз ездила в Донбасс, сказала: «Я узнала этих людей. Я увидела на сцене тех донбасских женщин, которых встречала, и увидела их даже глубже, чем когда делала репортажи — тут они просто рассказывали о себе, без моих корреспондентских вопросов».

Думаю, благодаря всему этому спектакль идет с аншлагом.